制造出聪明的机器一直是人类的梦想,它们不仅能与人互动娱乐,还能帮助人们做事儿。比如,古代中国的鲁班制作了一只木鸟,可以飞翔数日不坠。同时代的工匠偃师,用木头、毛发和油漆等材料制造出惟妙惟肖的玩偶,从外表看与真人无异,且能歌善舞。在西方,也有类似的流传,如《希腊神话故事》中的代达洛斯制作的翅膀可以让人飞上天空。

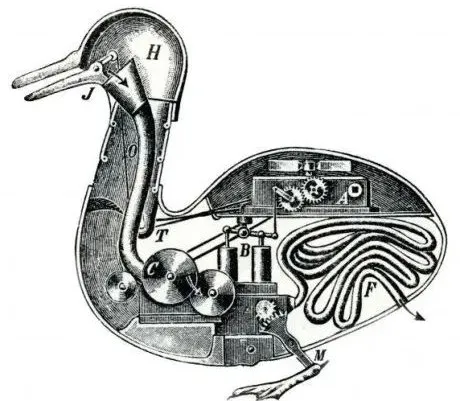

后来,出现了早期的自动化机器。例如,著名数学家阿基米德发明的阿基米德螺旋提水器,亚历山大里亚的数学家兼工程师希罗设计的全自动木偶剧院,法国发明家Jacques de Vaucanson制作的“消化鸭”。

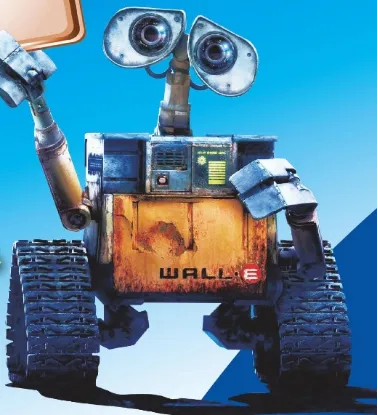

进入20世纪后,智能机器和机器人的概念在科幻小说和电影中得到了广泛探讨。电影《2001:太空漫游》中的超级计算机HAL 9000成为智能机器的经典形象,2008年的电影《机器人总动员》则塑造了情感鲜明的机器人瓦力和伊娃。

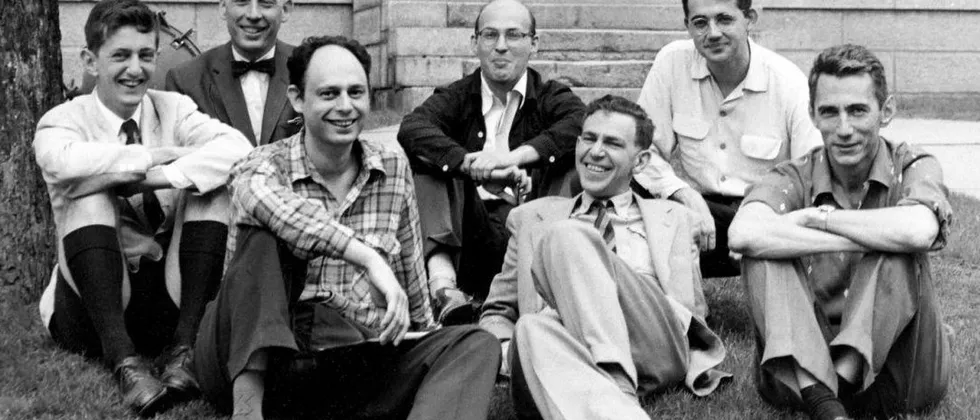

可以看到,从古至今,人类对智能机器的渴望从未停止,希望通过智能机器减轻劳动,甚至替代人类完成一些高难度或危险的任务。然而,要实现真正的智能机器,不仅仅依靠机械装置,还需要深入理解人类智能的本质。因此,理解和模拟人类智能成为了实现智能机器的真正起点。1956年,一批年轻学者聚集在达特茅斯小镇,共同探讨让机器实现智能的可行方案,史称“达特茅斯会议”。这次会议标志着人工智能作为一门独立学科的诞生,开启了其近70年的风雨历程。

供稿:重庆科技大学 利节

制作:北京邮电大学 戴维

审核:北京邮电大学 李蓝天