用机器来帮助人们算数可以追溯到很久以前,比如中国的算盘。早期的机械计算器是法国数学家布莱兹·帕斯卡于1642年发明的,这台机器利用齿轮和齿条来进行加法和减法操作,极大提高了计算效率。到了19世纪20年代,英国数学家查尔斯·巴贝奇设计了差分机,可以实现更复杂的计算。这些早期的计算机器只能用于特定的计算任务,且设计复杂,实现困难。如巴贝奇的差分机,完成其完全体需要25,000个零件,重达4吨。巴贝奇耗费了十年,最终只完成了一部分原型,项目最终在花费了17,500英镑后以失败告终。

图1. 差分机一号的1/7完成品

1936年,年仅24岁的英国数学家艾伦·图灵提出了一个称为“图灵机”的通用计算模型。和以往的复杂设计不同,图灵机异常简单,它用一个控制器来执行一个指令序列,这些指令控制一个读写头在一条无限长纸带上左右移动,并读取或写入符号。图灵发现,这样一个简单的读写机器可以实现任意可计算的函数。从此以后,人们再也不用想方设法去设计精巧复杂的计算机器了,只要实现图灵机就可以了。

图2. 图灵和它的图灵机模型

1937年,21岁的克劳德·香农在其硕士毕业论文中提出了用电子开关实现二进制逻辑的理论,为基于电子电路来设计计算机奠定了理论基础。从此以后,机械计算机器走入历史,人类社会迎来电子计算机时代。

图3. 克劳德·香农,美国数学家,信息论创始人

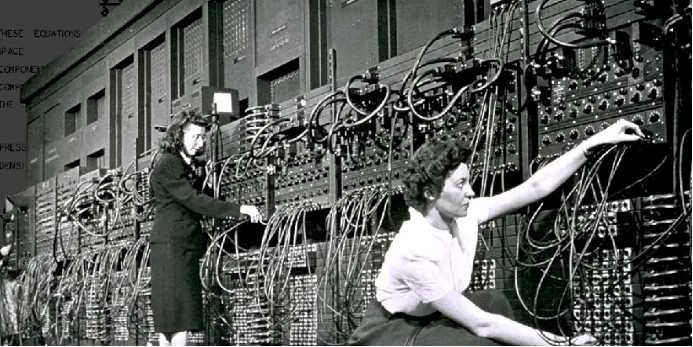

1946年,ENIAC作为第一台通用电子数字计算机诞生,其最初的设计目的是计算炮弹的弹道,但也可以用于通用计算任务。ENIAC体积庞大,功耗高,还不停出现故障,但它的出现却具有历史意义,标志着计算机时代的到来。

1945年前后,包括约翰·冯·诺伊曼在内的科学家们逐渐确立了计算机设计的基础原则,称为存储程序结构。这一结构采用二进制进行计算,将程序和数据置于同一存储空间,并将计算机系统模块化。存储程序结构极大降低了计算机系统的复杂度,同时促进了设计的标准化。1949年,第一台基于存储程序结构的可运行电子计算机EDSAC面世,采用真空管来实现开关状态。从此以后,计算机进入飞速发展时代,历经真空管(第二代)、集成电路(第三代)、大规模集成电路(第四代)几次大规模迭代,功能越来越强大。今天装在衣兜里的手机、戴在手腕上的智能手表和手环,以及随处可见的智能设备,都起源于上个世纪40年代那场风起云涌的计算革命。

通用计算机的出现具有开天辟地的意义,它带来的不仅是一个更强大的“算盘”,而是一种可以处理各种任务的通用工具。事实上,我们看到的大量自然现象都可以转化为计算任务,并由计算机来模拟、理解和复现,这赋予计算机各种强大的能力。特别吸引人的是,如果人类的思维过程也可以表示成一个计算过程,那么计算机就可以对它进行模拟和复现,这就是人工智能的基础思想。因此,计算机的出现为人工智能诞生的奠定了基础,提供了工具。

供稿:清华大学 王东

制作:北京邮电大学 戴维

审核:北京邮电大学 李蓝天